1.2. Fondements de notre philosophie

Notre philosophie de l’accompagnement est le fruit d’inspirations et de référents tirés de nos expériences d’accompagnement pratiques. Elle a aussi fait l’objet de documentation et de conceptualisation par la conversation et la recherche scientifique sur nos pratiques. Ainsi, parmi les fondements directeurs de notre approche, quatre sont présentés ci-dessous.

1.2.1. Dialogue et joie

L’accompagnement de soi dans le développement de projet est toujours plus facile avec d’autres personnes qui peuvent aider, par leur écoute, leur conversation, les perspectives différentes qu’elles amènent et leur expérience dans le monde. Notre approche s’inspire, en ce sens, de la conception démocratique de l’éducation proposée par Paulo Freire (2006). Pour ce pédagogue brésilien, le dialogue, l’ouverture, la curiosité et le questionnement entre les êtres sont la source d’une production de connaissances ancrées dans les perceptions des personnes sur le monde dans lequel elles vivent. Le dialogue, à partir de soi et des autres, permet ainsi le développement d’un pouvoir d’agir sur ce monde. Par l’interaction, les savoirs générés sont collectifs, et vous jouez un rôle de premier plan dans l’appropriation des apprentissages (Bédard et collab., 2020).

L’expérience partagée qui se vit entre des êtres qui s’entraident et travaillent ensemble permet aussi de repenser les modes de relation à l’autre et de socialisation. Notre approche est influencée par la philosophie de Nicolas Go (2012 ; Dubois, 2019). Pour ce philosophe français, la simplicité, la joie et le fait d’apprendre ensemble comment faire les choses sont à la base d’un épanouissement collectif. Ainsi, nul besoin de tout savoir à l’avance. C’est en arrivant avec une posture empreinte d’écoute, d’ouverture, d’inclusivité, d’introspection, de reconnaissance et d’humilité que des relations riches de sens sur le plan humain se forment dans les contextes de travail.

Pour nous, c’est aussi l’espoir derrière la vision Entreprendre Ensemble pour Demain. L’accueil de soi et de l’autre est ainsi central dans la démarche proposée. La joie, elle, transcende le plaisir et invite à l’affirmation de soi et de son pouvoir d’agir dans une quête d’un meilleur rapport à soi-même et au monde. Dans votre contexte de projet, les rencontres que vous ferez sur le plan humain sont la plus grande richesse à découvrir et à cultiver dans ce qu’elle génère pour le projet au-delà des sentiers battus. De plus, ces rencontres vont durer au-delà de ce premier projet et seront précieuses pour la réalisation de nouvelles idées à venir.

book Références

Bédard, D., Bibeau, J., Pilon, C., & Turgeon, A. (2020). L’Espace Expérientiel (E²) : une pédagogie interactive. Les Annales de QPES, 1(1). Disponible à : https://ojs.uclouvain.be/index.php/Annales_QPES/article/view/55803

Dubois, M. (Hôte). (16 août 2019). Nicolas Go, « La coopération en éducation : affirmation de l’égalité et joie d’exister » (No. 829) [Entretien audio]. Radio Univers. http://www.radio-univers.com/nicolas-go-la-longue-tradition-de-la-pedagogie-alternative-n829/

Freire, P. (2006). Pédagogie de l’autonomie. Érès.

Go, N. (2012). L’art de la joie. Essai sur la sagesse (p. 300). Livre de Poche.

1.2.2. Sens et observation dans un monde vivant

Au cœur de cette pratique du dialogue et du faire ensemble, les échanges permettent aussi de réfléchir avec d’autres sur ce qui a du sens pour la suite des actions à poser dans votre projet et de décider ensemble. Le modèle pédagogique innovant mis en œuvre à l’AED met de l’avant ces deux forces motrices du sens et du dialogue dans l’accompagnement entrepreneurial et a été documenté à cet effet (Bibeau et Meilleur, 2022a). Dans le développement d’un projet, les idées ont besoin d’être discutées, là où les nombreux apprentissages terrain et les événements qui se produisent invitent à la réflexion pour orchestrer l’action qui semble juste. Le dialogue avec d’autres est un vecteur essentiel pour cela. C’est là qu’un sens, à la fois individuel et collectif, est donné aux apprentissages et aux événements de développement du projet.

Dans la théorie des organisations, le psychologue organisationnel américain Karl Weick (1995) parle de l’activité de sensemaking. Celle-ci fait autant appel à la construction identitaire de soi et à la rétrospection qu’à la lecture des environnements sensibles et sociaux autour de soi, dans un esprit de continuité et de plausibilité. Dans notre philosophie de l’accompagnement, le sensemaking fait aussi appel à des questionnements sur la raison d’être des projets et amène à identifier et à affirmer ses motivations profondes pour guider l’action ou même réfléchir à ce que la réussite veut dire pour soi (Bibeau et Meilleur, 2022b, 2022c). Ce sont des espaces qui peuvent aussi être déstabilisants, où l’accueil de soi et de l’autre est d’autant plus de mise ! Dans votre contexte de projet, ce sont donc des espaces à penser et à intégrer pour développer une culture de travail en lien avec vos valeurs et vos ambitions personnelles.

La lecture des environnements sensibles et sociaux qui produit le matériel propice au dialogue dans les projets est le propre de notre sensibilité humaine. C’est aussi depuis longtemps l’objet d’étude des sciences humaines. Notre approche trouve ainsi ses racines dans la rencontre de l’entrepreneuriat et de l’anthropologie, dans une observation fine de l’environnement (Geertz, 1973). L’observation ethnographique, notamment, permet de décrire ce qui est observé de collectifs humains autour de soi. Elle est d’ailleurs de plus en plus relevée comme essentielle à l’orientation de l’action dans la démarche de projet (Watson, 2013). L’amour du vivant amène à le décrire en détail et à insuffler l’action à partir de ce qu’il est possible d’observer autour de soi. Dans votre contexte de projet, il s’agit souvent de relever le nez et d’être sensible à ce qu’il se passe autour de vous. Cela peut générer des occasions insoupçonnées sur le plan de l’inspiration, de la rencontre avec d’autres, de la créativité et de la conception de nouvelles possibilités.

L’environnement social est constitué de relations organisationnelles, institutionnelles ou culturelles souvent présentes au premier plan dans la lecture du monde autour de soi. Le philosophe et anthropologue français Bruno Latour (2005 ; 2007) invite cependant à regarder les différents rythmes sociaux et rencontres entre les personnes et comment cela change tout le temps, du fait de la nature humaine. Ainsi, ce que nous pouvons observer, ce sont plutôt des interactions entre des gens de toutes sortes qui parfois discutent ou créent des choses complètement inusitées. Dans sa sociologie de l’acteur-réseau, la possibilité de l’émergence de nouveaux collectifs repose sur ce développement d’associations inattendues entre des personnes et les traces, observables et moins observables, de leurs passages et de leurs échanges. La possibilité de générer du changement sur le plan des collectifs humains relève, selon cet auteur, de la capacité des personnes à pouvoir ainsi composer avec leur environnement. Dans le cadre de votre démarche, cela veut dire cultiver ces espaces informels de rencontre, de réseautage et d’interaction avec d’autres qui créent des relations en lien avec vos valeurs.

Enfin, pour nous, l’humain fait partie d’espèces vivantes qui, elles aussi, façonnent et organisent notre lecture du monde. Pour cela, vous irez à la rencontre de personnes et d’environnements vivants nouveaux pour réaliser votre projet. La joie, l’accueil de soi et de l’autre ainsi que l’action collective sont dépendants d’un système organique plus grand que soi. Comprendre le sens de vos actions repose sur une approche holistique de l’accompagnement, laquelle invite forcément à l’introspection (Foliard et Le Pontois, 2017). Bien souvent, il suffisait de parler au voisin ou à la voisine pour découvrir un nouveau monde de possibilités pour mettre en œuvre votre projet ! Une lecture du monde autour de soi favorise l’ouverture et permet de sentir cela.

book Références

Bibeau, J., & Meilleur, R. (2022a). Sens et Dialogue: forces motrices d’un modèle pédagogique innovant. Entreprendre Innover, 52(1), 16-27.

Bibeau, J., & Meilleur, R. (2022b). Pédagogie de l’accompagnement entrepreneurial (1): mise en mouvement des parties prenantes à la relation. Entreprendre Innover, 52(1), 55-65.

Bibeau, J., & Meilleur, R. (2022c). Pédagogie de l’accompagnement entrepreneurial (2): vers une performance bienveillante et négociée. Entreprendre Innover, 52(1), 66-76.

Foliard, S., & Le Pontois, S. (2017). Équipes entrepreneuriales étudiantes: comprendre pour agir. Entreprendre & Innover, (2), 44-54.

Geertz, C. (2008). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. In The cultural geography reader (pp. 41-51). Routledge.

Latour, B. (2007). Changer de société, refaire de la sociologie. La découverte.

Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oup Oxford.

Watson, T. J. (2013). Entrepreneurship in action: bringing together the individual, organizational and institutional dimensions of entrepreneurial action. Entrepreneurship & Regional Development, 25(5-6), 404-422.

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations (Vol. 3). Thousand Oaks, CAL : Sage Publications.

1.2.3. Agir à partir de soi et de plus grand que soi

En dehors de ce qui peut sembler découler d’une logique prédéterminée, la démarche entrepreneuriale s’effectue donc dans un monde ambigu, incertain et complexe. L’entrepreneure et professeure indo-américaine Saras Sarasvathy (2001 ; 2022) explique qu’à son expression le plus simple, tout part de soi en entrepreneuriat. Notre philosophie de l’accompagnement est basée sur ce principe où toute personne, à partir de son contexte de vie actuel, peut développer une idée de projet, et ce, peu importe dans quel domaine ou avec quel niveau de connaissances. En ce sens, une attention particulière est donnée dans notre accompagnement à mieux comprendre la situation actuelle de la personne, où elle désire se rendre et à imaginer la trajectoire à parcourir pour se rendre à la situation souhaitée (Bibeau et Meilleur, 2022c). Dans son approche de l’effectuation, Saras Sarasvathy nous dit que chaque personne imagine quoi faire à partir d’un rapport au monde influencé par :

mes goûts, mes habitudes, mes habiletés personnelles

les canaux de communication et de connaissance auxquels j’ai accès

les réseaux de personnes, groupes ou communautés dont je fais partie

Pour cette auteure, c’est de là que part l’action et que se présentent la question de l’interaction avec le terrain et les occasions de générer des possibilités de réalisation du projet à travers les « effets » portés par l’action autour de soi. Nous vous amènerons donc à vous poser ce genre de questions tout au long de la démarche proposée.

De plus, la démarche de projet n’est pas linéaire. L’enseignant-chercheur français en entrepreneuriat Christophe Schmitt (2015) parle aussi d’un agir entrepreneurial, en précisant que c’est bien dans l’action que des connaissances sur « comment on fait » se développent et permettent par la suite de poser d’autres actions. L’action engage, fait apprendre et fait créer avec d’autres (Schmitt, 2021). Dans la démarche proposée, il est aussi question d’agir, de tester des choses, de mettre en œuvre, de parler à quelqu’un, de se lancer une action à la fois et d’apprendre, toujours, des effets que ces interactions avec l’environnement génèrent.

Des contradictions sur le plan social, politique et économique ne tarderont pas à se manifester, dans l’action ou dans l’observation. Elles révèlent les structures de pouvoir sous-jacentes à nos sociétés qui conditionnent certaines possibilités d’action, tant pour soi ou que pour d’autres. Pour nous, l’action entrepreneuriale doit s’inscrire dans une visée de transformation de son environnement vers une plus grande justice sociale et dans le développement d’une conscience critique par rapport à celui-ci (Freire, 1977). Notre approche s’inspire en ce sens de pratiques en éducation autour de projets collectifs, menés par et pour les personnes d’un groupe, et visant l’émancipation (Dionne et Bélisle, 2022).

La conscience critique se développe dans l’agir entrepreneurial entre l’action et la réflexion sur l’action. Elle permet une meilleure connaissance de soi et du monde autour de soi. Avec le temps, elle invite à ajuster ce qui est proposé par le projet, par les valeurs qui sont portées et par la réalité de l’environnement, dans un esprit de contribution possible au mieux-être de soi, des autres et des collectivités. Dans votre contexte de projet, nous vous amènerons donc à vous questionner sur vous et sur plus grand que vous.

La démarche entrepreneuriale est donc un processus d’apprentissage en continu, qui suit le mouvement de ce que présente le terrain et comment le projet avance. Ce processus se fait toujours avec d’autres, dans une dialectique entre la réflexion et l’action (Kolb et Kolb, 2009) et pour composer avec les doutes devant les incertitudes de la démarche (Foliard, 2021). C’est le mouvement de projet qui veut cela, et c’est aussi le mouvement de la vie !

book Références

Bibeau, J., & Meilleur, R. (2022c). Pédagogie de l’accompagnement entrepreneurial (2): vers une performance bienveillante et négociée. Entreprendre Innover, 52(1), 66-76.

Dionne, P. et Bélisle, R. (avec Simard, A.) (2022). Le projet collectif d’orientation : fondements et exemples de mise en oeuvre. CTREQ et Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec.

Foliard, S. (2021). Apprendre dans les écosystèmes éducatifs entrepreneuriaux: le peer pour le meilleur. Revue internationale PME, 34(3-4), 118-141.

Freire, P. (1977). Pédagogie des opprimés suivi de Conscientisation et révolution (2e éd.

française). Éditions Maspero. (Ouvrage original en brésilien, première traduction en français en 1974)

Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2009). Experiential learning theory: A dynamic, holistic approach to management learning, education and development. The SAGE handbook of management learning, education and development, 42-68.

Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of management Review, 26(2), 243-263.

Sarasvathy, S., & Botha, H. (2022). Bringing People to the Table in New Ventures: An Effectual Approach. Negotiation Journal, 38(1), 11-34.

Schmitt, C. (2015). L’agir entrepreneurial: repenser l’action des entrepreneurs. PUQ.

Schmitt, C. (2021). The implicit in Sarasvathy’s work: Highlighting a communication theory in entrepreneurship. Projectics/Proyéctica/Projectique, 28(1), 95-111.

1.2.4. Pensée « modèle d’affaires »

Une démarche entrepreneuriale met ainsi en mouvement des personnes visant à mener une idée vers un modèle d’affaires viable et créateur de valeur (Fayolle, 2007). À cet effet, la démarche proposée est inspirée de la mise en œuvre de l’approche lean startup (Blank, 2013). Lancée par Eric Ries en 2011, cette approche a changé les manières de mener une idée de projet vers sa réalisation (Ries, 2011). Si l’approche « plan d’affaires » était la voie unique pour structurer et communiquer une idée de projet, une réflexion à partir d’une pensée « modèle d’affaires » est maintenant répandue dans presque tous les milieux d’accompagnement. Celle-ci oblige de vérifier ses idées à partir du terrain dès le départ et d’en faire des itérations pour trouver la meilleure forme que doit prendre le projet étant donné son contexte. L’approche est donc tournée vers l’action simultanée à la réflexion. Le plan d’affaires survient plutôt dans une étape qui précède le moment de l’exécution et sert à communiquer la planification finale de la mise en œuvre du projet et les prévisions financières.

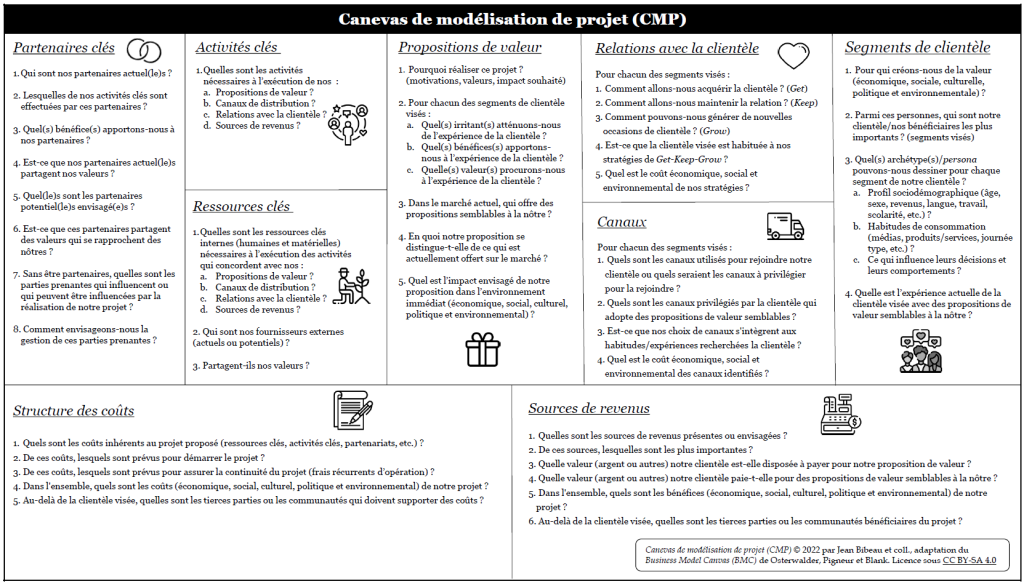

Parmi les outils proposés pour soutenir cette démarche exploratoire et structurer la réflexion, le Business Model Canevas (BMC) (Osterwalder et Pigneur, 2010) a été adopté à travers le monde au sein d’incubateurs, d’accélérateurs et de cours de formation dans les écoles et dans les organismes de soutien à l’entrepreneuriat. Après plusieurs années d’utilisation de cet outil, nous l’avons adapté pour ouvrir l’expérience entrepreneuriale au plus grand nombre de personnes de disciplines et de profils variés et pour favoriser l’autonomie dans la démarche menant à structurer un modèle d’affaires.

Nous avons ainsi introduit le Canevas de modélisation de projet (CMP). La rigueur méthodologique et la logique des composantes du BMC sont maintenues. Toutefois, le CMP se distingue en proposant une série de questionnements qui vient en aide à ce qui est attendu pour chacune des composantes d’un modèle d’affaires. Aussi, le choix du mot « projet » plutôt que « business » invite à une utilisation pour des projets au sens large, qui peuvent ou non être du milieu des affaires.

Le CMP sert donc de synthèse de l’information que vous collectez sur le terrain et de vos réflexions. Son aspect graphique éclaire votre réflexion en vous permettant d’identifier ce que vous savez et ne savez pas de votre modèle d’affaires, ce qui est valable ou non dans ce que vous avez imaginé, et les liens nouveaux qui peuvent émerger entre les éléments d’information que vous avez. C’est donc une manière de stimuler la réflexion sur la cohérence globale de votre modèle d’affaires et d’identifier les prochaines priorités dans votre exploration.

Les questions présentées pour chacune des composantes du canevas permettent de s’assurer facilement que rien n’est laissé de côté dans la réflexion. Cela dit, les questionnements proposés dans ce manuel sont beaucoup plus complets pour la réflexion. Il est donc recommandé de mener la réflexion à partir des repères proposés dans la démarche entrepreneuriale des Chapitres 2 et 3, puis de synthétiser certains éléments pour réfléchir à la cohérence de votre modèle à l’aide du CMP.

Les questions présentées pour chacune des composantes du canevas permettent de s’assurer facilement que rien n’est laissé de côté dans la réflexion. Cela dit, les questionnements proposés dans ce manuel sont beaucoup plus complets pour la réflexion. Il est donc recommandé de mener la réflexion à partir des repères proposés dans la démarche entrepreneuriale des Chapitres 2 et 3, puis de synthétiser certains éléments pour réfléchir à la cohérence de votre modèle à l’aide du CMP.

Généralement, les personnes redessinent ou impriment en grand format le CMP et le collent au mur. De là, les hypothèses et leur état de validation sont placés, au moyen de Post-it, dans chacune des composantes correspondantes du canevas. Cela permet de réfléchir à tête reposée et d’impliquer facilement d’autres personnes dans la cocréation. Le CMP est donc évolutif. C’est un outil qui, à tout moment au cours de la démarche, vous permet de raconter l’état de développement de votre modèle d’affaires. Cet outil supporte donc votre démarche sur le plan de la synthèse des informations en lien avec l’approche « modèle d’affaires ».

keyboard_arrow_rightPour en savoir plus sur le CMP et télécharger l’outil : www.impactaed.org/ressources

Sachez aussi qu’il existe plusieurs ressources disponibles sur Internet pour guider votre réflexion à partir de la pensée « modèle d’affaires » et des outils proposés.

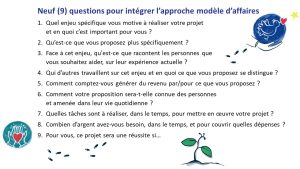

1.2.5 – Neuf (9) questions pour intégrer l’approche « Modèle d’affaires »

En pratique, la pensée « modèle d’affaires » et les outils proposés peuvent parfois être intimidants à mettre en œuvre, surtout lorsqu’on s’y lance pour une première fois. Souvent, le réflexe est de remplir les cases d’informations sans pour autant donner un sens et une cohérence à ce qui est énoncé. Notre pratique à ce jour a démontré qu’il devenait fastidieux, voire décourageant parfois, de se retrouver seul(e) devant les composantes recherchées pour expliquer le modèle d’affaires de son projet.

Nous proposons donc neuf (9) questions pour faciliter l’intégration de l’approche « modèle d’affaires » dans le récit de votre projet. Elles permettent de vous faire une première idée de votre projet dans une pensée « modèle d’affaires ». Elles servent ainsi d’aide-mémoire simple et rapide de la structure que propose un modèle d’affaires. De plus, elles sont pragmatiques et peuvent servir dans tous types de contextes où vous devez expliquer en quoi consiste votre projet. C’est aussi une manière de démontrer votre appropriation des composantes recherchées de la pensée « modèle d’affaires ». Ceci s’avère fort utile lorsque vient le temps de raconter votre projet.

Les réponses aux questions 1 et 9 sont le fruit de la réflexion que vous faites dans le Chapitre 2, au moment de l’introspection. C’est à ce moment que vous réfléchissez au sens que vous donnez au projet, à vos motivations et à vos indicateurs de réussite. Les réponses aux questions 2 à 8 relèvent plutôt du moment de l’exploration, dans le Chapitre 3. À cet effet, les réponses aux questions 2, 3, 4, 5 et 6 viennent décrire le produit ou le service que vous offrez ou comptez offrir, à qui vous l’offrez, comment vous comptez en générer des revenus et comment vous pensez vous faire connaître auprès des personnes visées. Enfin, les réponses aux questions 7 et 8 informent les gens sur l’opérationnalisation de ce que vous pensez faire et combien celle-ci coûtera. Vos réponses aux neuf (9) questions constituent donc la base de votre projet en matière de modèle d’affaires.

- Répondez brièvement à chacune des questions par écrit. Voyez lesquelles vous semblent plus faciles à répondre et lesquelles méritent plus de réflexion.

En fin de compte, vous aurez compris qu’une démarche entrepreneuriale se vit ! Cela prend de la méthode ainsi que de l’ouverture à ce que vous apprendrez au fur et à mesure de la réalisation du projet. C’est ce qui va faire que votre projet prendra la meilleure forme qui soit, par rapport aux possibilités et aux contraintes du contexte dans lequel vous le mettez en place.

book Références

Blank, S. (2013). « Why the Lean Start-Up Changes Everything ». Dans Harvard Business Review, volume 91, numéro 5, pages 63-72.

Fayolle, A. (2007). Entrepreneurship and New Value Creation : the Dynamic of the Entrepreneurial Process. Cambridge University Press.

Osterwalder, A. et Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation : a Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John Wiley & Sons.

Ries, E. (2011). The Lean Startup : How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Currency.